最近刷头条,经常刷到说某些家伙言之凿凿说“中国人缺乏逻辑思维”的论调,这种论调被某些人当做“文化标签”随意张贴,贴得多了,仿佛就有理的,真令人深恶痛绝。对于这些人,我本来是不屑写一篇文章来回答的,但仔细想想,这群人中应也有被带偏的国人,因此,这篇文章并不反驳那些从骨子里就认为“中国人缺乏逻辑思维”的家伙,而是帮助那些被忽悠的人重新回到正确的、基于事实的道路上来。

一切道理都是基于事实的,脱离事实而去谈论道理,就是纯粹的个人意淫,是无意义且极具危害性的,它会混淆你的是非观,从而导致你所有的决策和判断与客观规律背道而驰,结果自然是要吃亏的。要基于事实来驳斥这种观点,就需要我们仔细审视历史和现代中国的实践。

在审视历史和现代中国的实践之前,我们需要先理解什么是逻辑,什么是逻辑学,从概念上将二者区分开来。

逻辑与逻辑学

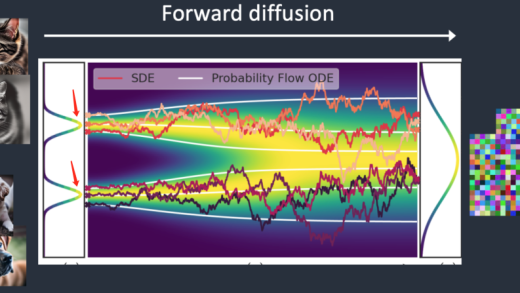

逻辑是什么?逻辑其实是每个人与生俱来的能力,逻辑本质上是对客观世界因果运行的潜在推理,婴儿通过哭声获取食物,商人通过供需调整价格,老人依据天气增减衣物——这些行为背后皆是因果推理,也都是逻辑的体现。逻辑不是书斋里的理论,而是生存的必备技能。

逻辑学是什么?现代逻辑学主要基于古代西方,如如亚里士多德的三段论、数理逻辑,它是对逻辑能力的提炼与规范,是需要后天学习的。但是学习好了逻辑学,并不代表你就具备了运用它的能力,更不代表处处都可以使用逻辑学。

比如某教授在规划旅行时,列出了所有可能风险的概率分布,却忽略了家人轻松游玩的诉求;孩子考试成绩下滑,宁愿用“归因分析法”写十页报告为孩子找原因,也不愿陪孩子谈心;再比如某国际辩论赛冠军,在朋友倾诉失恋痛苦时,他回答:“你的情感投入不符合成本收益模型”;再比如一个顶尖律师,可能认为“法律没有情感,只有规则”,将伦理和逻辑割裂,将专业领域的规则照搬到生活的价值判断中……

以上都是逻辑学错误使用的情况,逻辑学是一种工具,适用于特定的问题,比如数学证明、法律条文,但在生活中,与我们打交道的是人,所以多数场景下都需要我们运用情感、伦理、效率、逻辑等进行综合判断。

中国逻辑的历史实践

在区分开逻辑和逻辑学后,我们再回头审视历史和现代中国的实践,就可以清晰的发现,中国古代自然是没有基于西方古代发展而来的那种逻辑学学科的,但中国有自身独特形式的逻辑,基于这种逻辑,我们发展出了璀璨的物质文明和精神文明。

首先是经验的归纳,古人通过观测日月运行、物候变化,用数百年时间得出了二十四节气的节气表,指导农业生产,其误差仅1-2天。这种基于长期数据的积累和归纳,最后得出来的规律总结,与现代社会的气候模型的构建逻辑如出一辙。

其次是辩证的逻辑,尤其以中医为主,中医有“同病异治,异病同治”的中医理念,强调因人、因时、因地调整治疗方案,暗合马克思主义“具体问题具体分析”理论。这种基于事实又动态调整的推理模式,超越了西方“一刀切”的形式逻辑,更贴合复杂系统的真实规律。

再次,中国自古就有系统思维,如战国李冰设计的都江堰工程,润泽了成都平原千年,让这片土地变成了天府之国。该工程通过鱼嘴分水、飞沙堰排沙、宝瓶口控流,实现自动分洪、灌溉与航运。其“道法自然”的设计思想,与现代系统工程强调的“自组织”“可持续”不谋而合。

在技术上,我们也有《天工开物》等众多技术书籍,《天工开物》一书详细记录了农业、手工业的工艺流程,从制盐的火候控制到纺织的工序衔接,处处体现着标准化与流程化思维。

在思想上,我们有孙子兵法,孙子提出的“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”,将战争决策分解为优先级分明的逻辑阶梯。

在逻辑法上,我国的墨家提出三表法,“有本之者,有原之者,有用之者”,其要求论证需要考察历史依据、现实基础和实际效果,也同样暗合现代科学验证的“实验—观测—应用”三步法。

中国逻辑的现代实践

在现代中国,中国人民依旧继承和发展着来自传统逻辑的合理基因。

如北斗卫星,便可以视为我国自主系统的逻辑突围,从频段规划到星间链路,北斗系统打破GPS垄断,其设计逻辑融合了中国传统“冗余备份”思想(如古代双渠灌溉)与现代容错算法。

在量子通信上,潘建伟团队率先实现量子纠缠分发,其研究思路不拘泥于经典逻辑的“因果律”,反而从《道德经》“大道至简”中汲取灵感。

在社会治理上,古代保甲制强调“以户联保”,现代网格化管理通过数据整合实现精细化服务,二者皆体现“分层负责、动态响应”的逻辑内核。精准扶贫方面,我国亦有归纳法的现代应用,同时还通过入户调研识别贫困根源,制定“一户一策”,这与中医“辨证施治”的逻辑一脉相承。

而最令人自豪,同时也最让外国人震惊的,应该是春运。中国拥有着全球最长的高铁网络,从轨道铺设的毫米级误差控制,到高峰期每秒数万张车票的实时调度,背后是数学建模、系统工程与风险管理的多重逻辑交织。如果没有严密的逻辑链条,如何让每年几亿人口安心高效地回家?

以上事实无不说明,中国人的逻辑思维从来在线,仅仅是表达方式与西方人不同。

中西逻辑差异:视角不同,何必对立?

中西方逻辑的差异本质上是两种文明对世界规律的不同解读方式。西方逻辑学以形式化、抽象化为核心,中国逻辑则以整体性、辩证性为底色。二者并非对立,而是互补的认知视角。

下面我将较为详细地为大家解释二者的区别,但我也要预先声明:无论哲学的还是科学的,解释世界的目的是为了改造世界,而绝不是为了分裂世界。

中国逻辑在于从整体到局部的“系统思维”,其哲学根基于《易经》《道德经》,中国人强调事物之间的关联性和动态平衡。基于此,我们在做推理的时候,不孤立看待问题,而是将人、自然、社会视为有机整体。

西方逻辑在于从局部到整体的原子化分析,其哲学根基在古希腊的原子论,后来由亚里士多德创立三段论,倾向于将复杂系统拆解为一个个独立的单元,就每个独立的单元进行研究。

中国更倾向于采用辩证逻辑,在矛盾中寻找动态的平衡,比如儒家提出的中庸之道,认为做事应当把握尺度,做到合理合适的范围就足够了,强调过犹不及。当然,那些学偏了的差生,认为中庸就是稀里糊涂、和稀泥,则当别论,那不是儒家所说的中庸,而是差生们眼中的儒家中庸。

西方更倾向于形式逻辑,追求非黑即白的确定性。其理论核心来自亚里士多德的矛盾律。形式逻辑的应用也很广泛,如精确的法律条文和确凿的证据,可以减少人们主观的干扰,另一层面就是编程语言,可以说是形式逻辑的一大贡献。

看到这里,相信大家应该对中西方逻辑的不同之处有所了解了,中国逻辑更适合在宏观尺度发挥作用,比如社会治理、人际关系,它更像是一张有逻辑的网络;而西方逻辑更适合在微观尺度发挥作用,当你要研究某件事、某件东西,可以一件件拆开它,然后一份份挨个研究,最后组装起来。

举个例子:中国航天工程采用了“总体设计部”模式,既强调整体协作(中国逻辑),又细分火箭、载荷、测控等模块(西方逻辑)。

整体的协作是横向的部门之间有逻辑的网状结构,而细分协作则是纵向的每个部门自身详细的模块研究和制作。

中西逻辑差异如同登山的两条路径:一条沿陡峭岩壁直攻顶峰(西方分析),另一条绕山而行,观四时之景(中国整体)。二者最终抵达的,本质上是同一座山。

而当我们发现了这种差异,应该做的不是使二者对立起来,而是让二者融合起来,因时因地因事,采取合适的逻辑,尽量完美而没有后遗症地解决我们遇到的问题,而不是为了区分谁高谁低打得不可开交,却忘了解释世界的目的是为了改变世界。

当然,一切理论的天花乱坠,都不足以证明它的正确,最后还是应该落到实践上来,否则不过是个人自我的暂时狂欢。请记住,那些不符合实践的、与实际情况脱离的理论和言论,最终都会被实践打脸,被客观规律扫进历史的垃圾堆。